|

中國傳媒聯盟 據 中國藝術品理財網 訊:傳承與創(chuàng)新乃同一命題的兩個方面。文化遺產保護以穩(wěn)定、延續(xù)為最高旨要;強調創(chuàng)新,絕非拋棄傳統(tǒng),貶低傳承,更非脫離傳承本體放任自流、肆意而為。面對創(chuàng)新的時代,需要以系統(tǒng)思維創(chuàng)新遺產保護,包括系統(tǒng)思維的確立、傳承體系的整體構建和保護方法的綜合創(chuàng)新等。  四川茂縣羌繡 構建傳承體系是五中全會賦予文化遺產保護領域的重要任務。優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承體系是傳承體系的重要組成部分,遺產保護是它不可分割的構成。 文化遺產保護領域中談論最多的話題是傳承——重視傳承形式的延續(xù),強調傳承內容的原汁原味,這是保護的根基,的確不可忘卻。但工作中也往往存在一種不容忽視的認識誤區(qū)——在膜拜傳統(tǒng)的同時,缺少對精神質素的關注,缺少對創(chuàng)新內容與傳承形式間的深刻辨析,忽略傳統(tǒng)之所以成為傳統(tǒng)的前因后果。其實傳承與創(chuàng)新乃同一命題的兩個方面,遺產保護以穩(wěn)定、延續(xù)為最高旨要,強調創(chuàng)新,絕非拋棄傳統(tǒng),貶低傳承,更非脫離傳承本體放任自流、肆意而為。面對創(chuàng)新的時代,需要以系統(tǒng)思維創(chuàng)新遺產保護,包括系統(tǒng)思維的確立、傳承體系的整體構建和保護方法的綜合創(chuàng)新等。 要整體看待遺產 整體性原則是文化遺產保護的基本規(guī)律和必然方向,特別是作為傳統(tǒng)文化基石之一的非物質文化遺產。它以口頭傳承為特征,呈現質樸、雄健和厚重等風貌形式。一方面作為集真、善、美于一體的經典,文化遺產蘊藏著解決世界性難題的深邃思想,為認識改造世界提供有益啟迪,為治國理政提供有益啟示,為道德建設提供有益啟發(fā),具有與天地并生的不朽價值;另一方面,我們在對待先祖遺留下來的財富時,應該系統(tǒng)反思、吸收融會并創(chuàng)新發(fā)展。 筆者認為,文化遺產具備以下五種屬性: 整體性 文化遺產的整體性內涵至少包含三方面內容,一是遺產自身是一個整體,不可分割。物質文化遺產依據目前的行政管理體制大致分為文化遺產(包括雙遺產、景觀遺產)和自然遺產。二是物質遺產依附于空間、環(huán)境和資源,不可割裂。遺產與其他文化元素互為生存,和諧共生。三是遺產依附于生存的群、環(huán)和鏈,單個遺產難以獨立生存。總之,物質遺產與非物質遺產有著密不可分的有機聯系,因而在保護時要將二者聚合起來,遵循不同遺產的藝術規(guī)律,發(fā)揮綜合效能;同時,要按照遺產不同的表現形式,將分散的藝術元素彌合成完整的鏈條。保護工作中可以文化線路、遺產廊道和文化生態(tài)試驗區(qū)為基本抓手,突出文化主題和文化形態(tài),將文化遺產進行整合,使零散分布的遺產按傳承關系進行區(qū)域性聚合,構建內容豐富、體系完善的文化聚合體,使遺產保護向縱深推進并橫向拓展,避免碎片化、扁平化和淺層化。 創(chuàng)新性 傳統(tǒng)的價值不僅是膜拜,更是超越,一代人有一代人的責任。從內容看,遺產的生命力集中體現于創(chuàng)新力,凝聚著非遺創(chuàng)造者的認知和實踐能力,而傳承者的理論知識、傳統(tǒng)技藝和能力水平,絕非是對前人的簡單復制,而是精神的延續(xù);從方法看,創(chuàng)新離不開思維邏輯的縝密和科學推理的嚴密,創(chuàng)新者要有博大胸襟,理解先賢才能創(chuàng)造輝煌;從認定形式看,遺產的生命力由自認和他認共同決定,只有被認定為優(yōu)秀遺產而非糟粕才有傳承的可能,才有延續(xù)和發(fā)展的內在基礎。只有被他認,遺產的生存條件才不會喪失。 引領性 文化結構決定心理結構,并影響民族性格和民族精神的形成發(fā)展。傳統(tǒng)文化的創(chuàng)造性轉化,最終取決于文化主體改造傳統(tǒng)文化結構的自覺程度。民族走向復興的征程離不開物質力量的支撐,同樣需要精神力量的引領。作為傳統(tǒng)文化重要支撐之一的非遺,無疑具有這種引領性。我們應該圍繞非遺的思想性藝術性,以之為基地尋找美的蹤跡,以藝術本體為起點追溯美的奧秘,創(chuàng)新藝術生產,開辟出精神生產領域從思想到觀念、從樣式到形式、從題材到內容的全新變革,使遺產轉化為具有時代韻律、生活質感、先進思想和優(yōu)美形式的精神產品,使人文環(huán)境、社會風氣在先進文化浸潤下變得清新和諧。 流變性 文化元素非孤立存在,而是在交鋒、撞擊和調整中向高級文化形態(tài)掘進。各種文化排列有序,既相互間滲透交織,又具相對穩(wěn)定性。物質遺產和非物質文化遺產具有不同的生長規(guī)律,特別是非遺依托物質載體,以其多樣性的門類、風格和形式,豐富著人們的文化生活,以藝術的方式追求思想深度與精神高度,其流變特性為審美創(chuàng)造和創(chuàng)新轉化提供了可能及空間,把在歷史中形成、現實中仍起作用的思維方式、價值觀念、行為規(guī)范和風俗習慣等進行過濾,激活傳統(tǒng)文化基因,通過化合和挖掘,讓傳統(tǒng)文化成為文化產業(yè)不盡的創(chuàng)意資源寶庫,更成為培育核心價值觀的重要思想資源。 市場性 非遺保護更多關注的是傳承人和非遺項目、生態(tài)區(qū)等遺產本體,通過社會習俗、認知方式、價值觀念和歷史經驗等文化因素,體現遺產的價值特性、歷史定位和血脈延續(xù)。同時遺產保護成果可以通過市場這個杠桿和平臺實現可持續(xù)性的共享。我們強調非遺保護必須與現實生活、旅游、產業(yè)和創(chuàng)意設計等相融合,就是要鼓勵更多的人參與遺產保護,滿足人們對現實生活的新期待。從這一角度講,傳統(tǒng)文化體系與市場體系有接口。當下遺產的教化、啟蒙甚至審美功能在市場的裹挾和圍堵下日益褪色,因此必須警惕以商養(yǎng)文、街區(qū)刻意商業(yè)化打造和非遺衍生品過度開發(fā)等現象,防止遺產保護蛻變?yōu)橐赃z產的名義對金錢與物質的盤算和覬覦。如果粗暴地以市場邏輯去統(tǒng)攝,就可能造成遺產喪失其鄉(xiāng)土性和草根性,遠離人的感性與理性體驗,脫離延續(xù)的環(huán)境和生態(tài),從而形成遺產與文化空間的割裂。所以,當具有市場屬性的非遺與市場關聯時,必須把握好“度”,可以適度利用但絕不能一味逐利。 要創(chuàng)新傳承體系 傳統(tǒng)文化的弘揚要依托傳承體系的創(chuàng)新構建。在公共文化體系、市場體系和產業(yè)體系之外,應該著力培育優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承體系,并把優(yōu)秀傳統(tǒng)文化弘揚和文化遺產保護同當下的核心價值觀教育、新型城鎮(zhèn)化建設及經濟轉型升級相統(tǒng)籌。  貴州安順地戲的面具 體現于保護規(guī)劃 遺產保護規(guī)劃應在優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承體系中占據重要位置,它既體現頂層設計的智慧,又是基層落實的抓手。規(guī)劃要將整體性保護理念落實于文化生態(tài)區(qū)建設和遺產項目保護中,挖掘發(fā)揮物質遺產的載體作用,注重非物質文化遺產的精神引領作用,發(fā)揮遺產的綜合效能。跨行政區(qū)劃的文化生態(tài)區(qū),其保護規(guī)劃由上一級文化主管部門統(tǒng)一協調編制;相同文化類型或相近文化內涵的遺產聚合成遺產群、環(huán)和鏈,以文化形態(tài)和傳承為基本依據,按照文化多樣性目標,統(tǒng)一編制保護規(guī)劃;分散單一的遺產項目按照行政隸屬,分別由主管部門和保護單位制定。同時兼顧邊疆少數民族遺產項目,尤其是受沖擊嚴重的民俗、民間文學,以及生存困難的節(jié)俗儀式等。 攜手于公共文化 優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承體系與公共文化體系緊密相連,非遺項目源于公共文化,非遺項目的保護單位中文化館(站)占近六成,很多基層公共文化設施為非遺的傳承保護發(fā)揮了不可替代作用。因而,共享現有的公共文化服務平臺,發(fā)揮文化館(站)和公共文化設施在非遺保護中的重要作用,同時不斷拓展政府向社會購買公共文化服務的內涵和范圍,嚴格落實并細化《公共文化服務指導性目錄》中傳統(tǒng)文化項目的保護、傳承和展示,深入開拓非遺和公共文化機構在豐富基層文化生活方面的合作空間。 服務于文化產業(yè) 優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承體系要服務于文化產業(yè)體系,豐富的文化遺產是文化產業(yè)發(fā)展的重要資源,文化產業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展離不開以文化遺產為源頭索引的文化資源。要根據國家資產管理和財政管理改革的要求,在做好遺產本體保護傳承的基礎上,積極推動遺產與市場、旅游和文化產業(yè)的融合。以可持續(xù)發(fā)展為目標,遵循遺產生長規(guī)律,注重社會效益,通過政策引導、資金扶持、搭建平臺等方式,讓非遺保護成為地方經濟發(fā)展和經濟結構轉型升級的助推器。 借力于藝術生產 國務院《關于支持戲曲傳承發(fā)展的若干政策》將地方戲曲演出納入基本公共文化服務目錄,通過政府購買服務的方式,為戲曲類非遺項目的傳承發(fā)展注入新活力。應重視藝術本體的傳承保護,注重傳統(tǒng)優(yōu)秀劇目的傳承、復排和振興;在強化藝術本體保護的基礎上,積極探索戲曲等門類的生產性保護。 體現于國際交流合作 按照聯合國教科文組織《保護非物質文化遺產公約》的要求和文化多樣性目標,直面新規(guī)則,挑戰(zhàn)舊慣例,從遺產保護的整體性生存、傳承鏈條考慮,開展全方位的聯合申遺和保護。同時以建設“一帶一路”為契機,在“走出去”時改變單一的展覽、展演模式,從儒道釋、經史子集到口頭傳統(tǒng),讓傳統(tǒng)文化唱主角,讓非遺講述原汁原味的中國故事,讓世界發(fā)現東方,認識中國,了解中國傳統(tǒng)文化。 要樹立科學理念 非遺作為傳統(tǒng)文化,帶有農耕文明的印記,以穩(wěn)定延續(xù)為最高旨要,對遺產的認識,我們經歷了復雜的過程。今天面對的是21世紀信息社會,解決創(chuàng)新型國家的難題,創(chuàng)新能力的不足,是可持續(xù)發(fā)展的最大障礙。再不可極力宣揚表面的東西,誤導大眾,口喊創(chuàng)新卻行不得法,遇到困難繞著走,或重回延續(xù)傳統(tǒng)的老路,甚至躺在傳統(tǒng)里討生活。  壯觀的千人侗族大歌 遺產與糟粕有著嚴格的界限,揚棄中彰顯著民族智慧和覺醒,要善于整合,連綴文明碎片,為人類攀登新的歷史高峰奠定堅實的基石。我們對遺產的認知愈來愈理性、深刻和科學,特別是非遺在民族性格的形成、民族精神的重塑和核心價值觀的弘揚等方面的涵養(yǎng)作用已盡人皆知。科學的遺產觀包括:物質遺產與非物質遺產同等重要且密不可分,遺產作為聯系的有機體須遵循整體效能原則,既強調物的載體作用又重視精神引領作用等。科學的遺產觀要求我們必須厘清優(yōu)秀遺產同文化糟粕的界限,反對遺產保護上的無用論和實用論,有效制止遺產利用上的竭澤而漁等短期行為。 遵循整體效能原則 遺產的整體效能原則要求以系統(tǒng)、聯系和發(fā)展的眼光看待遺產。對具體文化事象,既尊重其內在的豐富性和多樣性,關注文化遺產的自身及其載體,同時又重視載體背后的生態(tài)空間、技藝和精神,激發(fā)遺產的活力和潛能。橫向上,強化物質遺產和非物質遺產的有機聯系,以名錄制度為基本依托,以文化生態(tài)試驗區(qū)、傳統(tǒng)村落和街區(qū)保護為抓手,深化整體性保護內涵,建立起多維度、多層次和立體化的遺產保護體系;縱向上,以四級名錄管理體系為基礎,建構以保護規(guī)劃為基本抓手的管理網絡,關注瀕危項目和生存困難的遺產項目。  廈門漆線雕 完善法律體系 受法律保護的文化遺產形態(tài)多樣。從保護范圍看,不僅涉及公權與私權的劃分,而且涉及公權與私權的實現,特別是從私權的角度看,涉及物權、知識產權、精神權利等多種形態(tài)。我們必須在認真落實《文物法》《非遺法》基礎上,吸納《遺產公約》的相關精神,整合現有相關法律,如刑法、物權法和著作權法等的有關條款,形成完備的文化遺產保護傳承的法律體系。各省、市、自治區(qū)乃至縣級行政單位,也應在國家法律框架下制定相應的地方性實施辦法和細則,確保國家法律在地方得到具體貫徹落實。 營造良好文化生態(tài) 具體的文化事象與空間、環(huán)境和背景緊密相連,必須防止切斷其自我更新和自我創(chuàng)造能力的行為,更要防止文化遺產的根基受損。要高度重視遺產所依附的文化生態(tài)。營造良好的文化生態(tài),就是著眼遺產的可持續(xù)性發(fā)展,掌握生態(tài)系統(tǒng)自我調節(jié)的基本規(guī)律,如相互依存、反饋循環(huán)、伙伴關系、適應性、多樣性和穩(wěn)定性等。非遺隨著時空條件的變化,文化功能可能會有改變但不會喪失,實際操作中,不僅要重視遺產靜態(tài)的成就,而且要關注事象的存在方式和過程,即活態(tài)成就,特別是文化空間的保護和生態(tài)場的重建。 融入教育體系 遺產保護傳承必須與教育全面融合,以非遺人才培養(yǎng)為核心,扎實做好傳承人群的研習培訓;抓住高等教育改革的契機,在繼續(xù)推進傳統(tǒng)文化進校園工作的基礎上,協同推進覆蓋教育各領域和階段的文化遺產保護傳承普及工作。從基礎教育入手,把啟蒙認知同傳統(tǒng)文化緊密結合;從中小學特長生招生入學考試起步,逐漸量化并不斷加大傳統(tǒng)文化所占比重;擴大高校專業(yè)和課程設置,在具備條件的高校設立文化遺產保護傳承專業(yè)……傳統(tǒng)文化全方位融入現代教育體系。同時以各級各類職業(yè)技術學校為依托,以規(guī)范職業(yè)教育教材為重點,從教育資源組織、教育內容遴選,到教育過程設計、教育效果評估,建立健全“文化遺產進校園、學生培養(yǎng)出校園”的合作機制等,實現協同創(chuàng)新。 ( 作者/文化部非遺司副司長王福州 圖片攝影/李韻) 中國傳媒聯盟 糾錯QQ:2230587892 (責任編輯:夢晶) |

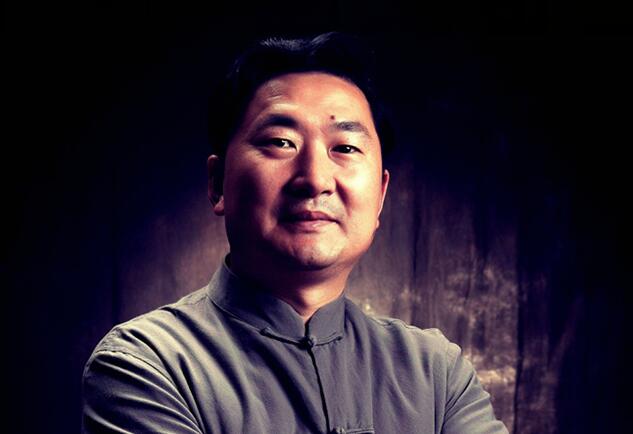

文化部非遺司副司長王福州:以系統(tǒng)思維創(chuàng)新遺產保護

時間:2015-12-18 16:23

來源:中國藝術品理財網作者:王福州 李韻

中國傳媒聯盟 據 中國藝術品理財網 訊:傳承與創(chuàng)新乃同一命題的兩個方面。文化遺產保護以穩(wěn)定、延續(xù)為最高旨要;強調創(chuàng)新,絕非拋棄傳統(tǒng),貶低傳承,更非脫離傳承本體放任自流、肆意而為。

頂一下

(0)

0%

踩一下

(0)

0%

------分隔線----------------------------

- 上一篇:專訪全國杰出中青年室內建筑師張輝

- 下一篇:山西運城志愿者王艷麗:愛心涌向重病女孩